在这里,我们不把非遗供在玻璃展柜后,而是让你亲手揉出“三光”面团,亲口尝一尝晋商驼队的“能量担当”。因为非遗从不是用来仰望的,是用来参与的——就像太谷饼的麦香,要亲手揉、亲口尝,才能懂那份“慢工出细活”的匠心,才能让不同文化的目光,在酥香里共同读懂晋商文化的温柔与厚重。

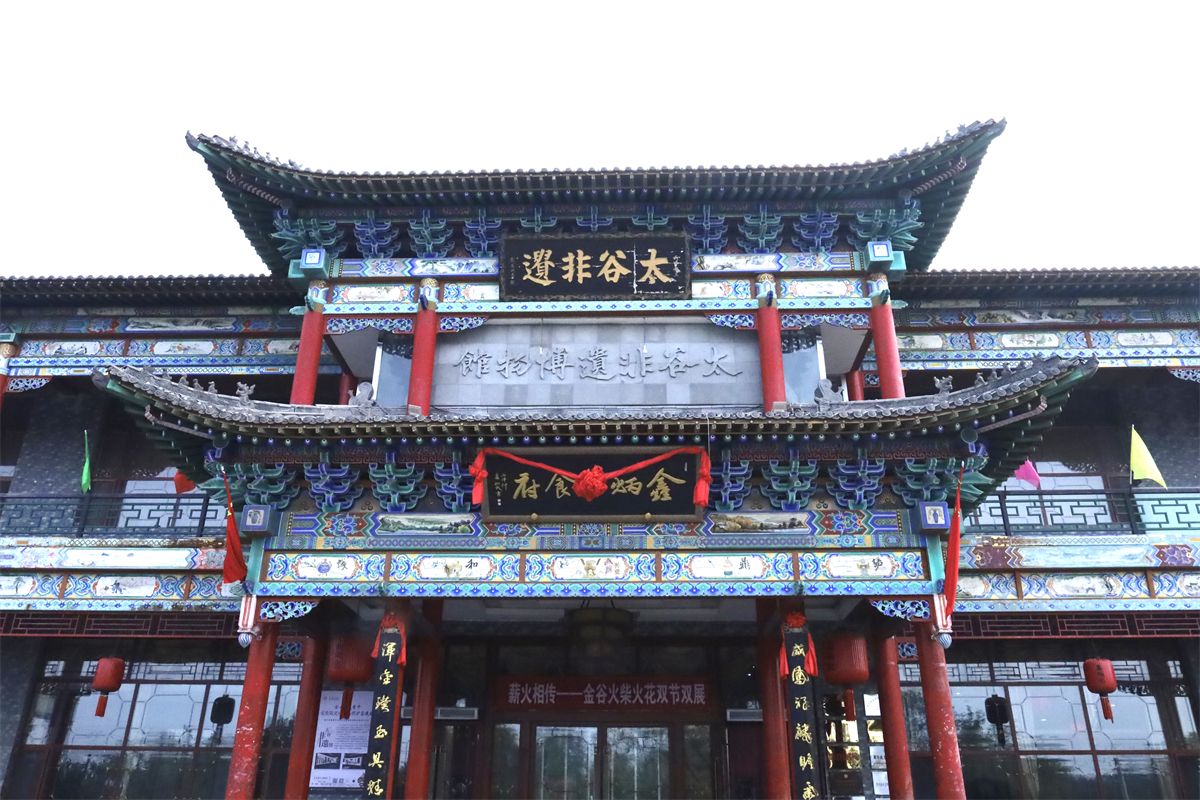

10月24日15:00,晋风传承专项志愿服务队于太谷非遗馆开展【晋风传承】第8期:非遗为桥,心意“饼”承活动,让国际交流学院不同国籍的留学生穿梭于古色古香的非遗馆,打破对非遗的次元壁,触摸华夏文脉的鲜活温度。

探非遗·「晋商故事」

“真没想到能在展柜里见到晋商驼队的‘干粮’实物,比课本里的文字描述生动太多了!”太谷非遗馆的展陈区,成了留学生们“解码”晋文化的生动课堂。双语讲解志愿者们用双语给大家讲述太谷饼的历史渊源、发展脉络以及背后的晋商文化故事。

“鑫炳记”太谷饼第五代传承人李俊伟亲自讲解:从明清晋商驼队行囊里“耐存顶饿的能量担当”到“先烫面,芝麻含一半”的古老口诀,将太古饼背后的匠人智慧与晋商信义之道娓娓道来。

留学生们俯身细看展柜里的枣木印模,伸手触碰互动装置,观看古法工序,原本抽象的“非遗技艺”,在看、摸、听的过程中变得可感可触。

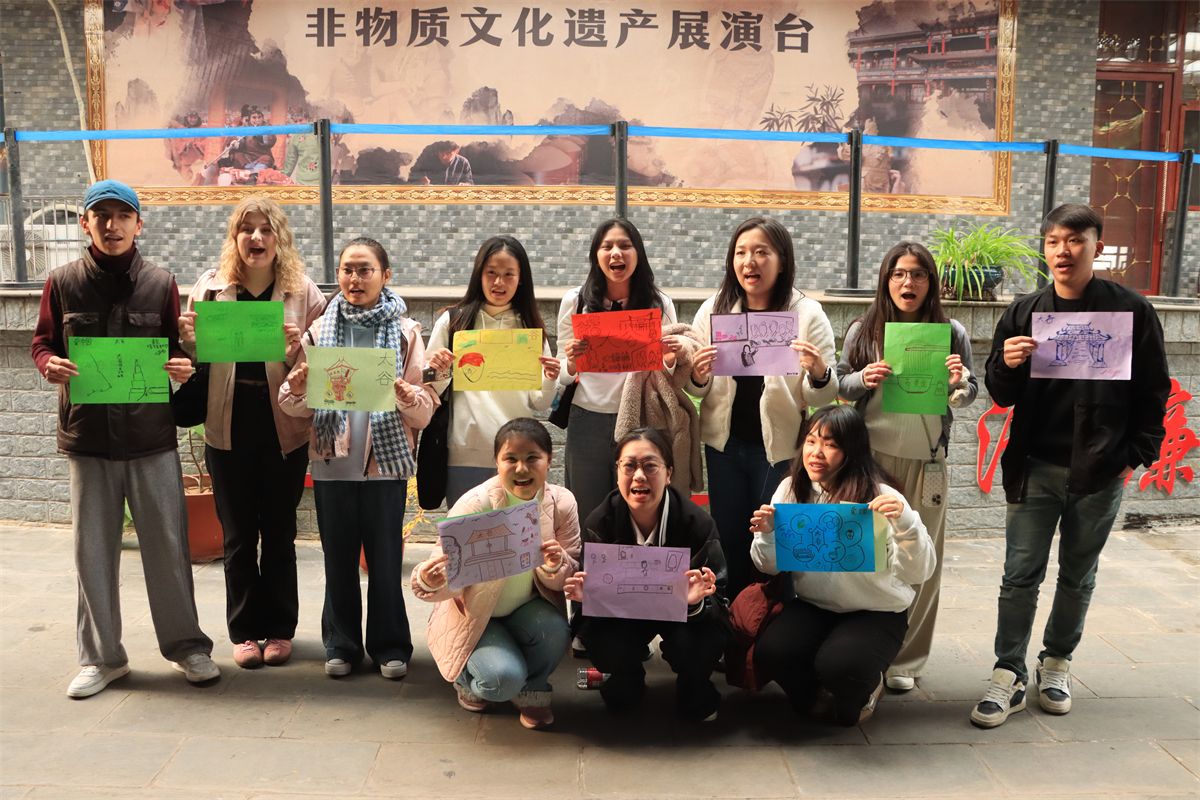

画非遗·「太谷印象」

翻开留学生们的“非遗手账”,每一页都满是初遇太谷的鲜活印记。有的页面是“第一眼”见到的太谷饼,旁边歪歪扭扭写着“各种各样的美食”;有的用线条勾勒“第一次”了解到的形意拳招式,有的是“第一次”听到的晋商故事······这些手账没有精致的排版,但在他们笨拙却真诚的线条、色彩与字迹里,把太谷的温柔与厚重,都藏进了异乡人笔下的线条与色彩里。

穿非遗·「晋商袍」

盘扣长袍的布面刚触到指尖,留学生轻轻“呀”了一声,“原来墨色衣料上绣着细巧的万字纹,领口的盘扣得慢慢扣才合得上。”换上素雅裙装的姑娘对着镜子转了圈,裙摆扫过地面时,自己先笑了:“好像突然能理解,晋商走西口时,家人会怎么为他们缝补衣裳。”

身着传统服饰的身影在复古货柜间穿梭,裙摆在暖黄灯光下晃出柔和的弧度。没人刻意摆出姿势,只是随意站着,倒真像从旧时光里走出来的人——既有晋商的利落劲儿,又带着供销社里过日子的烟火气。

品非遗·「太谷饼香」

太谷饼制作体验区的灶台早已升温,成了全场最具烟火气的“文化工坊”。非遗传承人向围站的留学生们清晰讲解着制作流程,每讲完一个步骤,身旁的志愿者便同步用流利的外语传译,确保留学生们精准理解。

有人揉着揉着面团粘了满手,带着创意花纹的饼胚进了烤箱,麦香混着芝麻香很快飘满屋子,有人忍不住趴在玻璃门上张望,像盼着礼物的孩子。

烤箱“叮”声一响,刚出炉的太谷饼冒着热气,咬下时酥皮簌簌掉在掌心,甜香裹着麦香在嘴里散开。没人提“匠心”“智慧”,却都在这口酥香里,懂了慢工出细活的道理,也懂了不同家乡的传统味道,原来都藏着一样的用心。

在太谷非遗馆的各个角落,青年志愿者的身影用行动写下答案:非遗传承从不是暮气沉沉的挽歌,而是满是活力的进行曲。

志愿者们带着留学生在晋商长袍的盘扣里读懂“诚信”,在太谷饼的酥香中领悟“匠心”,当青年从非遗旁观者变成传承者、创造者,当他们笑着喊出“你好,非遗青年”,中华优秀传统文化的星河,便永远闪耀着青春的光芒,照亮文化自信与民族复兴的前路。

(商务英语学院供稿)